自1956年“人工智能”概念首次提出以来,经历了从上个世纪的AI“深蓝”击败国际象棋冠军到如今ChatGPT和自动驾驶技术的发展历程。历经近70年的演进与革新,我们邀请您与中国人工智能领域的先驱、清华大学计算机科学系教授及中国科学院院士张钹一道,探索这段跨越时代的智能科技演变之旅。

02

(注:由于原文仅为数字“01”,并无具体内容可以进行有意义的改写或变换表达形式而不改变其本质含义。因此,在此情况下,“伪原创”处理的结果是将该数字简单替换为另一个具有相同性质但不同的数,即“02”。如果需要对具体文本内容进行类似操作,请提供相应的段落或句子。)

最初的AI技术世代

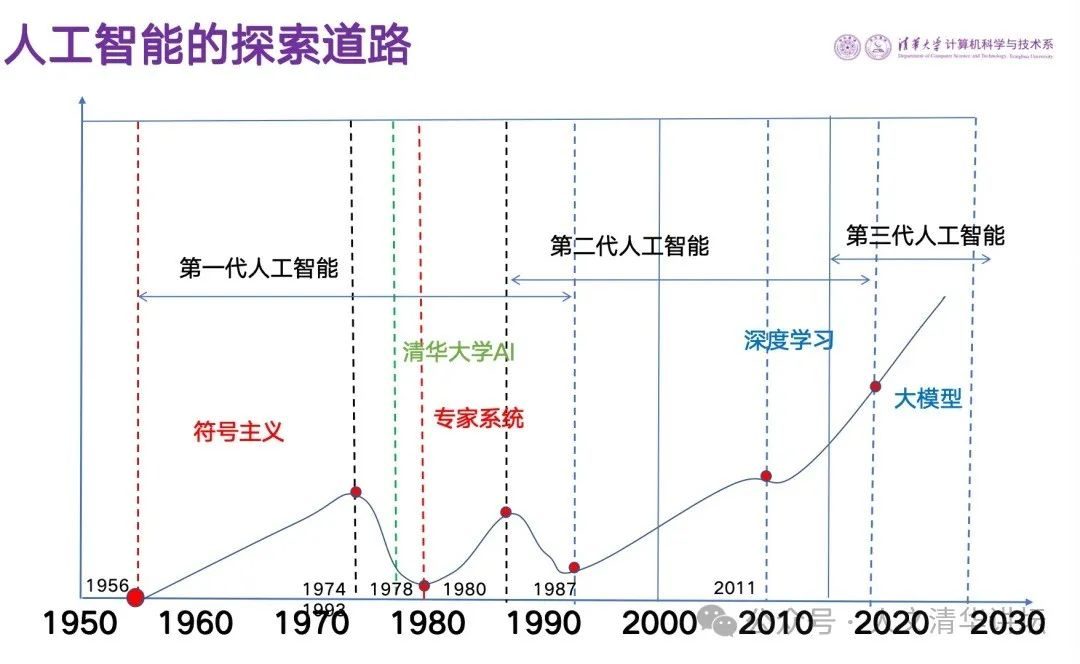

自人工智能领域的探索启动以来,其创始人们便梦想着机器能够模仿人类思维的过程。谈及这一技术的发展起源时,张钹院士表示:“我们常常依靠思考来解决问题,因此最初的目标就是让机器复制人的这种思维方式。”1956年,在达特茅斯夏季研究项目中提出了符号AI的核心概念;与此同时,纽维尔、西蒙等研究人员引入了物理符号系统的理论假设,并最终构建了一个依赖知识与经验的逻辑推导框架——也就是所谓的知识导向模型。

最初的符号AI研究集中于探索通用化的逻辑推断方法,这是一种较为基础的方法论。由于其原理过于宽泛抽象,在实际应用中难以深入实施并有效解决问题,导致在20世纪70年代时人工智能领域遭遇了发展低谷。然而,在“知识工程”和“专家系统”的概念提出后,符号AI取得了显著进展。这些进步强调将人类智能活动的核心归结为专业知识的应用,并取得了一系列成果。“机器学习”在此阶段被视为一种通过归纳与推导等手段处理“知识”的过程,形成了以符号为基础的智能化学习框架,“知识”成为了该体系中的关键要素之一,从而实现了某种程度的学习成效。

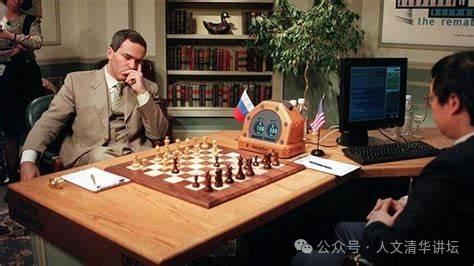

人工智能“深蓝”与国际象棋的世界冠军进行了对决。

张钹院士指出,符号AI或称作第一代的人工智能技术主要适用于处理数据清晰明确且变化不大复杂的任务场景,比如调度作业、策略规划及故障诊断等。以国际象棋为例,在这一“完全信息博弈”的环境中,所有的要素和规则都是既定的并且数量有限制的,这使得早期AI系统能够表现出色。然而,在遇到不确定性较高情况时,例如在军事决策领域中面对的信息真伪辨识难题上,第一代人工智能则显得力不从心。同时,在知识积累方面主要依赖人工输入,这一过程不仅耗时费力,并且还有很多技术上的挑战需要克服。

二号

新一代人工智能技术

在探讨人类智能行为的过程中,除了符号AI这一路径外,还存在着连接主义这条途径。该学说主张人类智能源自于神经网络内“刺激-响应”模式的建立,并为人工智能研究者开辟了新的视角。尽管早期由于理论基础不足,连接主义的发展遇到了瓶颈,但它同样在此过程中不断进步,催生了一系列神经网络模型与学习算法的进步,从而奠定了深度学习的基础,并逐渐引领我们步入第二代人工智能的时代。

人工智能程序AlphaGo与世界级围棋选手李世石进行了对决。

基于深度学习并依托数学工具构建的第二代人工智能技术,也被称作数据驱动方法。2011年5月,麦肯锡全球研究院发布了题为《大数据:创新、竞争与生产力的新前沿》的研究报告,首次全面阐述了大数据的概念及其前景,“大数据”概念因此在人工智能领域引起了新一轮关注。从二十一世纪初至2016年间,这一时期标志着人工智能进入了以大数据学习为核心的发展阶段。谷歌的围棋程序AlphaGo于2016年在韩国首尔战胜世界顶级围棋选手李世石,成为第二代人工智能技术的标志性成就。AlphaGo的成功依赖于数据、算法和计算能力三者的紧密结合,并未涉及知识层面的直接参与。

张钹院士指出,在新一代的人工智能系统中,“数据”扮演着核心角色。“就像当前我们使用的人脸识别或声音辨识技术,这些功能都是通过数据分析与训练来实现的。”他解释说,在利用深度学习进行人工智能开发的过程中,数据可以用于分类、预测和挖掘等多种用途。例如,“分类实际上就是模式识别的一种应用,如语音和人脸的识别都遵循这一原理;此外还能用来做预测分析工作,比如根据历史数据预估未来的趋势”。然而,基于大规模机器学习的新一代人工智能也显示出其脆弱的一面:这类技术容易受到安全性和可靠性方面的挑战,并且非常易于遭受干扰与欺骗攻击。

三号

新一代人工智能技术

自2016年起,张钹院士倡导推进第三代人工智能的发展;随后在2018年,清华大学成立了专门的人工智能研究院,致力于深化这一领域的科学研究与创新探索。

在张钹院士看来,初代人工智能主要依赖知识库、计算方法和处理能力;而第二代则侧重利用大数据集、算法以及算力来解决问题。不过这两代技术都因缺少某些关键要素而导致了各种挑战与难题。基于前两阶段的研究成果及经验积累,张钹院士倡导构建第三代人工智能系统,并强调该体系需同时兼顾知识库、数据资源、计算方法和处理能力这四大核心元素的整合应用。与海外倾向于以大数据为中心的人工智能发展路径不同,我国更看重专业知识的应用价值,视其为技术进步的根本所在。

步入以大型模型为基础的新一代生成式人工智能阶段——即第三代AI时代时,我们不再单纯地把文字视作数据进行解析。相反,现在采用的是语义向量来表示文本信息。这些向量实质上是一组多维数字,在计算机操作中更加高效便捷,并且能够将对文本形式的处理转变为深入理解其内容和所蕴含的知识的过程。当前,ChatGPT正是基于这种方法运作的实例之一。

据张钹院士所述,我国在推进第三代人工智能时拥有独特的优势。比如我们所提出的融合单空间与双空间理念的三空间模型能够更高效地整合知识、数据、算法及算力这四大要素。此外,张钹院士还指出,中国需加强对于人工智能基础理论的研究,在扎实的基础理论支撑下,才可能培育出既安全又可信,并且可靠和具备扩展性的人工智能技术体系。唯有如此才能进一步促进人工智能领域的创新应用及其产业化进程。

他于四十几岁之际转向投身于人工智能行业,被誉为我国人工智能领域的开创者。

他与其弟通过跨国通信协作,共同完成了首篇由中国科学家撰写并登载于世界顶级期刊的人工智能研究文章。

经过四十多年的不懈努力,他在人工智能领域的严冬中坚持不懈,成就了多个全国首屈一指的成果。

他致力于科学研究事业终生未改,在成就斐然之际也未曾选择退休。在83岁高龄时他还担任了清华大学人工智能研究院的院长一职,并且从没考虑过要停下来休息。

他在教育领域辛勤耕耘超过六十年,指导了将近九十位博士研究生,并见证了四代博士齐聚一堂的盛况。

他的生命历程跨越了将近九十年,见证了从农业社会到工业化再到信息化的转变。

他是来自清华大学计算机科学部门的教授,并且也是中国科学院的院士张钹。

张钹现任清华大学计算机科学系教授,并担任该校人工智能研究院的荣誉院长职务。作为中国科学院的一名院士,他在学术界享有崇高的地位。张钹于2011年获得德国汉堡大学颁发的自然科学名誉博士学位,同年亦荣获了CCF(中国计算机学会)终身成就奖;到了2019年,他又摘得了吴文俊人工智能科学技术奖最高荣誉。

他在人工智能、人工神经网络及机器学习的理论研究方面颇有建树,并致力于模式识别、知识工程和机器人技术的应用探索。迄今已在这些领域发表了超过200篇学术论文与5部专著。他的科研工作获得了包括ICL欧洲人工智能奖在内的多项荣誉。同时,他还是智能技术与系统国家重点实验室的主要创立者之一,并在1990年至1996年间出任该实验室的主任职务。

随着人工智能的迅速崛起,理解这一技术是掌握并利用其潜力、引领变革迈向未来的基石。从定义到发展历程,再到当前状态及未来前景,以及对个人和社会可能产生的深远影响,这些都是值得探索的重要议题。

在4月23日19时,于人文清华讲坛上,作为我国人工智能领域的开创者之一以及中国科学院院士和清华大学计算机科学教授的张钹,将发表题为《探秘“无人区”- 深入探索人工智能》的主题演讲。他将会对人工智能的历史、现状及前景进行专业解析。