随着科技的迅猛进步,人工智能如同一股猛烈的潮流扑面而来。它不仅引发了信息超负荷的问题,还带来了新的忧虑感,从而产生了一种被称为「新型疲劳综合征」的现象。

在当前的时代背景下,人工智能已变得极为普遍,经常出现在各大新闻中,并且深入到了工作的各个环节当中,在不知不觉间也成为了我们日常生活中的一部分。

这次表面光鲜亮丽的技术盛宴,却也让一些人感受到了压力山大,一种名为“AI疲惫”的现象正在无声中扩散开来。

这篇文章深入探讨了「人工智能疲惫综合症」的根本成因,并指出了在研发及实际运用过程中遇到的各种挑战和难题。

至关重要的是,这篇文章提供了丰富的实战指南,并就如何克服「AI疲劳症」提出了五个具体措施:承认疲惫的存在、集中解决实质性问题、挑选实际应用性强的技术方案、确立切实可行的目标以及构建一种积极接受变化的企业文化,从而为那些因人工智能变革而感到困扰的组织和个人点亮了前行的道路。

面对认知超负荷的挑战

正如微软的研究科学家Victor Dibia所述:

「在两个月左右的一个早晨,当我如常于8点45分进入办公室,并坐在我的工位上打算开始一天的工作时,一个难题出现了:面对着计算机的登录屏幕,我忽然间大脑一片空白,完全记不得设置的密码了。」

「在那一刻,我恍然大悟,认识到这是长时间关注AI进展所引发的认知负担。回溯那段日子,在处理繁忙的工作之外,我还需投入大量时间和精力深入前沿科技的研究:紧随一篇篇接踵而至的创新论文的步伐,并不断适应新兴的技术框架。」

约两年之前,ChatGPT的突然出现犹如AI界的“iPhone时刻”,极大地激发了全世界对人工智能的热情。

自那以后,人工智能的发展迅猛推进,丝毫没有放缓的征兆。

当前,新型模型的推出之快令人应接不暇:

每两周便有一款崭新的模型惊艳亮相;

诸如OpenAI、Claude和Gemini这样的业界领导者,每过一段时间便会发布重大升级。

在HuggingFace平台上,模型的数量已超越120万大关,并持续以爆发式的速度增加。

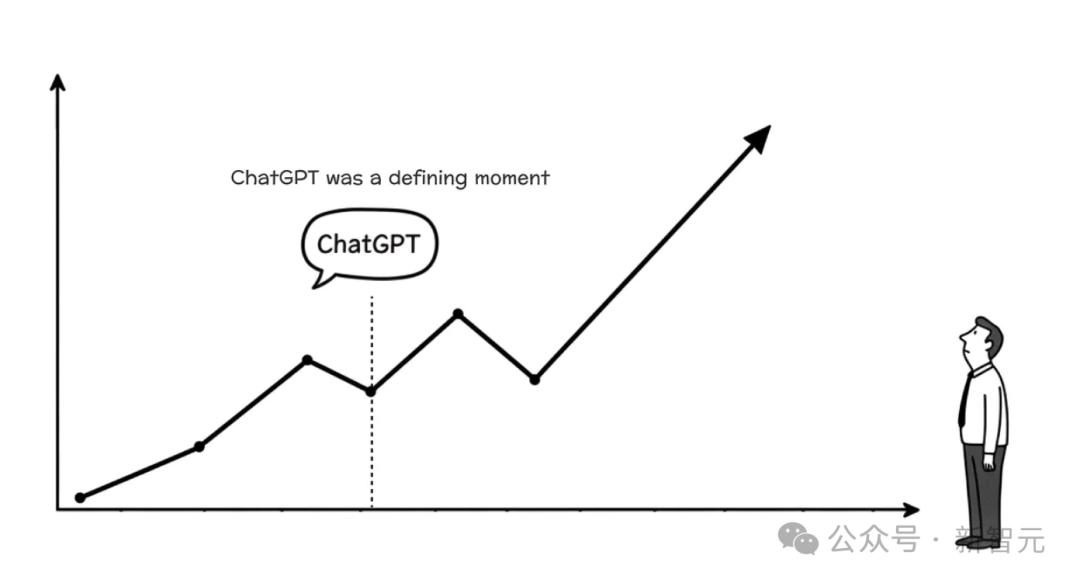

截至2024年12月,arXiv平台迎来了总计6052篇新的AI研究文章,相当于每月平均每日发布约288项新成果。

假如我们可以集中精力,在十分钟内大致阅读完一篇文章,即使每天都花费大量时间深入研究,最后也仅能覆盖到总量的约8%。

AI疲惫引发的一系列效应

在知识马拉松中的迷茫

随着人工智能的迅猛进步,科研活动如同开启了“加速模式”,而工程师们也在持续不断地升级他们的产品。

每当下一款模型发布或技术框架经历重大变革时,项目便仿佛被卷入了一场持续不断的竞速战中。

工程师和研究者必须不断在关注最新进展和技术专精之间切换焦点,由于知识迅速迭代如同滚滚洪流,使他们陷入信息超负荷的状态。

尽管竭尽所能,那份滞后带来的无奈依旧挥之不去,尤其是对那些习惯了领先于专业领域的研究者而言,这样的挫败感尤为深刻。

纽约大学的Kyunghyung Cho教授表示,在AI领域的转变过程中,它已经从一个注重开放研究和博士级创新的地方变成了更侧重于实用技术和产品研发的竞争环境。这一变化让不少博士学生感到无所适从。

已逝的学者Felix Hill在一篇讨论心理福祉及职场压力的文章里,感慨地说过:“投身于人工智能领域的研究往往犹如身处战斗之中。”

如今,科研成果与其转化为的产品、收益以及企业股票价值密切相关,迫使研究者们身处激烈的商业角逐前线,并面临巨大的心理和生理压力。

创新驱动的忧虑及跟风热潮盲从

Anthropic的研究员克里斯·奥拉赫强调,人工智能领域的研究方法已经发生了转变,由过去的个体独立工作演变为更加重视资金投入和团队合作的模式。

为了避免在快速前进的人工智能发展浪潮中落后,研发小组踏上了持续不断的迭代和调整之路。原本这是向着科技创新顶峰的一次大胆征程,然而如果管控不当,组员们很容易就会掉入疲惫不堪的困境之中。

企业在维持其核心业务的稳健运行和保证持续发展的基础上,还需迅速推进人工智能领域的革新举措,在日趋白热化的市场竞争中占据有利位置。

许多初创企业急功近利,在没有明确自身业务难题的情况下盲目追随潮流引入AI模型。这种做法导致它们落入了滥用技术而忽视核心需求的陷阱中,结果常常是偏离了解决实际问题的目标,并且面临资源浪费和目标未能实现的困境。

突破人工智能疲惫,五项对策建议

面对疲惫,激活意识的警示信号

每当新兴技术出现时,它总会以耀眼的姿态吸引人们的注意,并激发出极大的热情与兴趣。然而,在这股炫目的潮流之下,快速而持续的技术革新犹如一次次强烈冲击,考验着每位职场人士的心理承受力,使他们面临巨大的精神压力。

调查显示,目前只有43%的员工乐于积极接受变化,而到了2016年时,这个比率曾达到74%。这种显著下降反映了人们对人工智能带来的影响感到焦虑和倦怠。

因此,无论是组织还是个人都需要清楚地意识到AI疲劳的问题以及它可能带来的后果,这对保障员工的健康和提高工作效率都是至关重要的。

集中议题:使技术重新成为工具

不少公司在开展人工智能项目之际,似乎被技术的魅力所迷惑,过分追求AI的新奇特性而忽略了最核心的一环:真正需要解决的实际问题是哪些?

他们常常误将新技术视为解决一切问题的灵丹妙药,认为仅仅依靠技术就能够通向成功的彼岸,但实际上却往往导致资源无谓地消耗殆尽,而期望的目标依然如镜花水月般难以触及。

恰当的做法应该是首先沉着冷静,深入分析业务需求,并准确找出问题的核心和难题所在,在此基础上有针对性地选择适合的技术解决方案。

只有这样,技术才能摆脱表面的浮华,真正变成解决实际问题的有效手段,在具体应用中展现其价值和效益,并减轻无谓的压力负担。

不要成为技术的无条件跟随者

在新兴的AI技术和初创企业迅速崛起的当下,若企业不慎,便可能会陷入对前沿科技盲目追逐的旋涡中。

调研数据显示,这如同敲响了警钟——有37%的项目由于目标不明确而以失败告终。

面对这种情况,公司必须保持镇定,并仔细挑选那些与企业的长远规划紧密匹配的技术策略。这样做并不是因为对新兴技术感到畏惧,而是展现出一种明智的决策稳定性,在不受外界趋势影响的情况下稳步前进。

制定适度的目标,逐步快速前进

确立可实现的目标是成功与否的重要因素。

历史上的多个实例显示,很多项目未能成功往往不是因为技术水平不足,而是因为在初期设定了不切实际的目标,这些目标的遥不可及导致了项目的中途失败。

根据麦肯锡的研究显示,有效运用人工智能的机构通常能够明确设定实际可达的目标,促进其业务稳步前进,并激发团队的积极性。

在应对人工智能带来的疲惫感时,团队的 morale 是关键的支持力量。真正的成就并非来源于宏大的宣言,而是来自向目标迈进过程中的每一小步扎实进展。

以文化的动力,用创新的态度迎接未来的挑战。

当创新技术触及组织的门槛时,营造一个积极拥抱变化的文化环境显得尤为关键。

公司不应只关注引进新技术,还应当致力于构建一个能让员工感到安全和愉快的工作氛围。

当前,许多员工内心担忧人工智能会侵占工作岗位并替代人类劳动。在此情况下,领导者的角色至关重要,他们需要引导员工适应这种变化,并鼓励大家成为改革的推动者而不是受害者,在一个支持性和积极的环境中接受新技术和创新。

这样一来,公司就能更加自如地面对新兴技术带来的影响,并以强大的适应能力迎接未来的各种考验。

广泛出现的AI疲惫现象,其根本原因可归结为AI领域飞速的发展步伐、人们对这项技术抱有过高的期望值,以及任何先进技术固有的复杂特性。

然而,并非没有解决之道。公司只需调整视角,致力于解决实际难题,并摆脱只为追求先进技术的心理负担。通过设立切实可行的目标和构建支持创新的企业文化环境,就能够驾驭人工智能这一强大工具为其所用。

对于个人来说,拥有正确的态度就能在此次人工智能转型的长跑中找到自己的步伐,迈向未来的方向。

有网民表示,「每天AI都让我感到更加激动」。我们应当做好准备,以持久的心态面对这次由AI驱动的重大变革!